Interview: Der Krieg

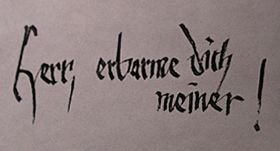

Sie wurden 1915 aus Ihrer produktiven Arbeit heraus- gerissen und waren als Grenadier bis 1917 im Fronteinsatz. Nach dem Krieg brachten Sie das ganze Grauen auf einem Schriftblatt mit nur vier Worten zum Ausdruck. Dieses Blatt ist von stärkerer Wirkung als manche Ihrer besten Arbeiten, warum haben Sie es nie veröffentlicht?

Im Krieg hatte ich in einen schauerlichen Abgrund gesehen. Ich fühlte, es gibt im Hiesigen nichts Sicheres, wir sind ausgeliefert. Dieses Blatt ist ein schrankenloses Bloßlegen der eigensten Empfindung. Für Menschen, die künstlerische Aufgaben haben, soll und darf die Öffentlichkeit nie erfahren, wie es ihnen ums Herz ist. Also hütete ich mich, es in einer öffentlichen Ausstellung zu zeigen.

Unser Herz ist tief, aber wenn wir nicht hinein gedrückt werden, gehen wir nie bis auf den Grund. Und doch, man muss auf dem Grund gewesen sein! Können Sie Rilkes Meinung über schmerzhafte Lernprozesse bestätigen?

Durch den Krieg wurde ich gewissermaßen in den Grund gedrückt. Ich erfuhr die äußerste Verlassenheit. Als ich dachte, es sei niemand da, ist Er gekommen. Von dieser Zeit stammt alles andere. Ich tauchte aus dem Elend auf. Zu leben, ohne doch zu wissen, wie lange noch, ohne auch das Ziel zu kennen. Der Gewinn dieser Zeit ist mit Worten nicht ausdrückbar.

Versuchen Sie es bitte trotzdem?

Das ist das Beste, was ich gewonnen habe im Kriege: in aller Demut, mit der ich meinen Dienst tat, in aller Niedrigkeit meiner geringen Stellung, wo ich lange Monate ganz vergessen hatte, dass ich überhaupt einen Wert darstellte unter den Menschen, da ist mir, als ich auftauchte aus diesem Elend, ein starkes und sicheres Selbstgefühl entstanden, ein klares Bewusstsein meiner Kräfte, ein stärkeres Zutrauen zu mir selbst und ein frohes Hoffen für die kommende Zeit.

Die Hoffnung stirbt auch im Schützengraben zuletzt? Wie ist es möglich, in einer solchen Extremsituation, umgeben von Tod und Zerstörung, nicht den Glauben zu verlieren?

Die Fähigkeit zu glauben ist das Fundament allen Seins und Tuns. Eine unlehrbare Fähigkeit. Glaube muss einem widerfahren, er ist ein Geschenk.

Haben Sie diese Erfahrung auch unter weniger extremen Bedingungen machen können?

Ja, das war 1926. Mit mir gingen die seltsamsten Dinge vor. Ich konnte es schwer benennen, es wurde alles ganz anders. Ich hatte vorher alles nur wie durch einen Spiegel gesehen. Alle Menschen sahen anders aus, es wurde auf einmal Tag und ich wachte plötzlich auf. Ich hatte es aufgegeben, auf eigene Rechnung zu leben. Ich wollte dienen und Sein Knecht sein. Ich wollte und musste einen Herrn haben. Das war es. Da fühlte ich das leise Wehen der Freiheit, die mir entgegenkam.

Empfanden Sie denn eine dienende Verpflichtung nicht als Einschränkung Ihrer künstlerischen Entwicklung?

Der Geist braucht eine Bindung, die Freiheit braucht eine Ordnung, der Flug der Phantasie braucht einen Stoff. Schon 1920 war mir klar geworden, dass der Schreiber ein Diener und sein Herr die Dichtung, das Wort ist. Mein Leben war einzig sinnvoll im Zeichen eines Dienstes für die Menschen, das heisst vor Gott. Ich wollte nur ein Licht anzünden, in dem meine Mitmenschen Gott sehen.

|